Hyphen—

Hyphen—(成立於2011年)為一個關於美學實踐的可持續對話空間。Hyphen—旨在將好奇心和人們的共同福祉作為藝術實踐的入口,目前集中研究印尼新藝術運動(1975至989)、Kustiyah(1935至2012)和Danarto(1940-2018)的實踐;以及「印尼 Kesenian」(印尼國家藝術,1955 年)、「BINAL實驗性藝術」(1992年)、「不結盟國家當代藝術展」(1995年)的展覽歷史;同時試圖透過視覺表現來解開印尼所謂的國家歷史。

Grace Samboh

Grace Samboh認為每個人至少需要三個自己。透過研究、寫作和策展工作,她對周圍藝術界的現有元素進行研究,因為她認為印尼缺乏藝術基礎設施(尤其是國有或國營的藝術基礎設施)的說法已經過時了。她認為策展是理解和創造並存。她為Hyphen— 成員並與 RUBANAH 地下中心有緊密合作。

Merve Bedir

Merve Bedir是一位建築師。她的接待和流動基礎設施項目致力於建立有關景觀的集體智慧和想像。她目前是洛桑聯邦理工學院建築學院的客座教授。她擁有代爾夫特理工大學的博士學位和安卡拉中東技術大學的建築學士學位。Merve是珠江三角洲地區Aformal Academy、加濟安泰普Kitchen Workshop和伊斯坦堡空間正義中心的共同創辦人。 她最近的出版項目包括《女性主義基礎設施批判》(2024 年)中的「廚房工作坊:城市精神作為基礎設施」和《e-flux建築版》的「新絲綢之路」(共同編輯,2019 年、2024 年)。她曾於Pogon(薩格勒布,2024 年)、BAK(烏德勒支,2022 年)、Alserkal 基金會(杜拜,2021 年)和Schloss Solitude(斯圖加特,2019 年)獲得獎助金。

丁穎茵

丁穎茵現為獨立策展人及研究員。其研究着眼於藝術詮釋理論及不同觀眾群的文化想像,從而思考藝術文化如何塑造社群的公共生活。多年來一直與大學及藝術機構合作進行策展項目,以創意形式發掘本土歷史文化的多元論述。曾參與的藝術項目包括「20/20香港版畫圖像藝術展」(2020年)、「《路過北角》公共藝術計劃社群觀感評估」(2020至2022年)及「極目足下﹕想.見香港風光」(2022)等。

鍾正

鍾正,乳名麥奇,洋名馬克鍾;庚午年於奧克蘭出世,祖籍東莞、外婆提洛人,香港成長;自幼受霧霾所困,別號「無國界病夫」。外表粗率,實體質柔弱、心思繁細;性情乖戾、喜怒無常。剛由阿姆斯特丹回港,立志全身投入藝術,卻迷離徜仿、愁長夢多。

Nasikin Ahmad

Nasikin Ahmad是一位深受 「tumpangsari」(間作)農業文化影響的雕塑家。他的創作探討農業工業化的影響,特別是現代系統如何將某些生物重新定義為「害蟲」。他畢業於日惹印度學院雕塑系,使用天然與工業物料進行跨媒介實驗。他從小就對黏土有着濃厚的興趣,並用其探索從日常到工業中,人類、自然和現代化之間不斷變化的關係。

Hidayatul Azmi

Hidayatul Azmi,人稱Ami,於2015年與朋友共同創立了Forum Ladang Rupa——這是一個專注於在西蘇門答臘省武吉丁宜發展藝術欣賞模式的替代學習空間。她的插畫曾被收錄在 BukuMojok、Gramedia和幾本自發出版的書籍中。 Ami在加查馬達大學獲得了文化與媒體研究碩士學位。她目前對探索集體藝術實踐中跨地域的跨文化對話感興趣。

Özge Ersoy

Özge Ersoy現為亞洲藝術文獻庫資深策展人。其研究圍繞當代藝術範疇內與檔案建構、收藏、展覽製作及出版相關的實踐。文章收錄於《How to Pin Down Smoke: ruangrupa since 2000》(Afterall,將於2025年出版)、《Curating Under Pressure: International Perspectives on Negotiating Conflict and Upholding Integrity》(Routledge,2020年)及《The Constituent Museum》(Valiz與L’Internationale 聯合出版,2018年)等出版物。曾擔任第13屆光州雙年展(2021)的研究和項目統籌,以及第56屆威尼斯雙年展土耳其館《撒克斯:呼吸》(2015)的助理策展人。

Marianus Nuwa

Marianus Nuwa在 STFK Ledalero完成了哲學學位。他是位於印尼毛梅雷Komunitas KAHE團體的發起人之一,目前擔任團體的計劃經理。自 2016 年以來,他參與了團體發起的討論、研究和戲劇表演。除了寫詩和短篇小說外,他亦有在演藝方面作出嘗試。他是「 Maumerelogia 5」(2025 年)戲劇表演的策展人。

Ruhaeni Intan

2019 年,Ruhaeni Intan的第一本小說《Arapaima》由 BukuMojok 出版,開啟了她的小說家生涯。她也曾在 《Tirto.id》 等多家媒體擔任自由撰稿人。她對文學的熱情使她參與了以女性主義為基礎的文學團體 Perkawanan Perempuan Menulis。現在,她正在準備她的第三部小說,同時繼續在已經佔據她靈魂的小說和非小說文本之間徘徊。 2023年,她成為Hyphen的一員。

Sidhi Vhisatya

Sidhi Vhisatya 是一位印尼酷兒藝術從業者,目前在悉尼生活和工作。他自 2020 年起成為印尼酷兒文獻庫(QIA)的成員,並開發了峇裡島文獻和儲存庫 (BaliAAR),專注於策劃展覽和透過實地考察收集資料。 2024 年至 2025 年,他組織了東南亞酷兒文化節 (SEAQCF),為酷兒藝術家、文化從業者和社區組織者創造了空間,以探索藝術、文化和行動主義的交匯點。

黃湲婷

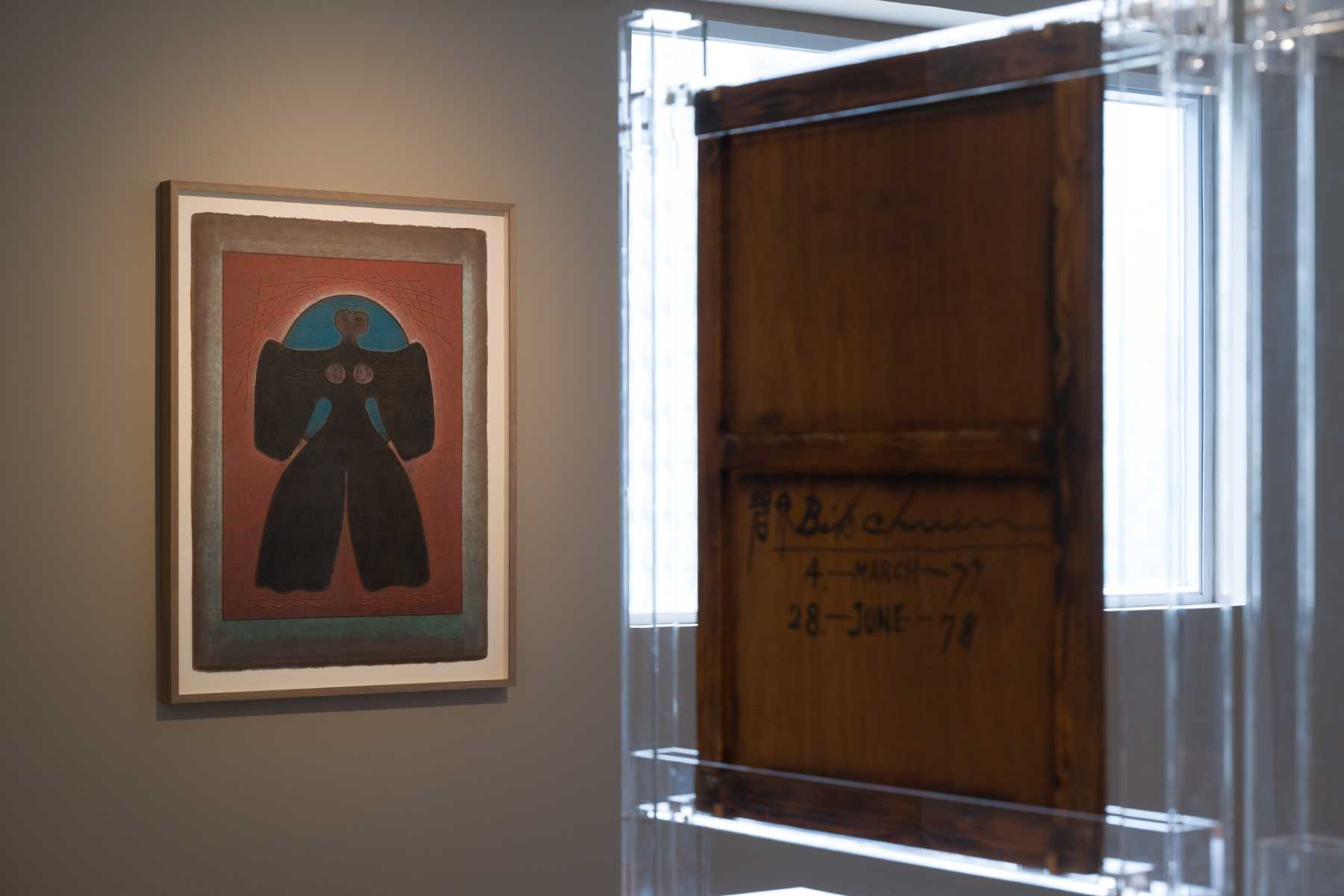

黃湲婷2025年獲香港大學藝術史博士學位,集中研究二戰後香港興起的現代性。 2012年至2020年間任亞洲藝術文獻庫研究員,其時主要研究香港藝術史,並透過展覽和期刊探索交流與傳播史的多元面貌。2021 年於大館當代美術館策劃《咫尺之內,開始之前:隨意門及其他足跡》,2020 年為橫濱三年展策展團隊一員,2016 年任第 11 屆光州雙年展助理策展人。文章見於《Ambitious Alignments: New Histories of Southeast Asian Art, 1945–1990 》(2018)、期刊《Southeast of Now》(2019)等。2022年起,她和藝術家何兆南及郭浩忠合作營運自立空間新公園。黃湲婷的博士論文深入研究夏碧泉的生平與作品,以及他與二十世紀中葉於香港出現的文化現代性、藝術現代主義的關係。在回到港大攻讀博士學位前,黃湲婷為亞洲藝術文獻庫的主要研究員,參與夏碧泉的文獻資料整理及數碼化工作。